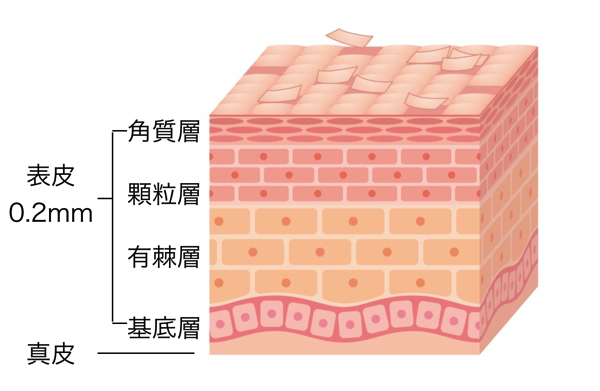

表皮はLesson1-2で見た皮膚の3層構造の中でも最も外側に存在する、私たちが普段目にしている部分です。

この表皮はスキンケアにおいても重要となります。約0.2mmと言われている表皮ですが、その厚さは身体の部位によっても異なり、足裏や手のひらは分厚く、反対に目の周りなどは非常に薄くなっています。

表皮をさらに詳しく見ると、角質層・顆粒層・有棘層・基底層という構造になっています。主に基底層で表皮の細胞が作られ、その細胞は細胞分裂により形を変えながら、基底層→有棘層→顆粒層→角質層へと移動します。角質層まで移動した細胞は、最後には角質細胞となって皮膚の最も外側に移動し、アカやフケなどの角片となって剥がれ落ちてゆきます。

角質層

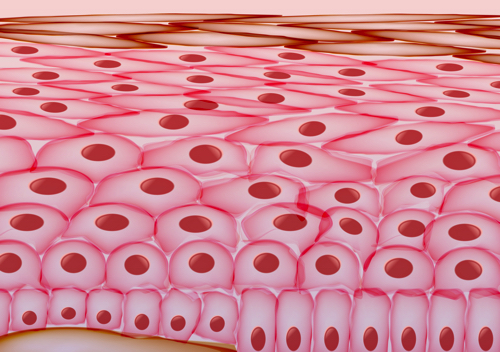

『肌を潤す』というのは、一般的にこの表皮の角質層部分を水分で満たすことをさします。角質層の厚みはわずか0.02mmというラップ一枚程度の薄さですが、その薄さの中には扁平状の角質細胞が規則的に10層以上積み重なっており、水分保持機能やバリア機能を司ります。角質層の水分が10%以下の状態が乾燥肌といわれます。

その役割は非常に重要で、角質層がやけどなどで損傷を受けると外界から保護することができなくなってしまうため、全身の角質層が失われた場合、24時間以内に生命活動が維持できなくなると言われています。

<肌のバリア機能>

角質層は、いくつものケラチンと呼ばれる角質細胞とその周りで細胞の隙間をうめる細胞間脂質で構成されています。皮脂膜と細胞間脂質が、外部からの物質がそれ以上深部への進行を阻む働きと、細胞からの潤いが蒸発するのを防止する働きをすることで、肌のバリア機能を維持しています。

<細胞間脂質>

肌の潤いは細胞間脂質が全体のおよそ80%を占めます。その中でも細胞間脂質の40%を占めるセラミドは水分を挟み込み逃さない高保湿成分です。元々、セラミドは細胞内にあるもので、その細胞が角質層に達すると細胞は死んでしまい剥がれ落ちるので、細胞内にあったセラミドが細胞間に放出されます。

細胞間脂質は、セラミドの他に遊離脂肪酸やコレステロールといった成分も有しています。細胞間脂質はラメラ構造という構造をしており、角質層の水分を挟み込み保水・バリア機能を担います。

<天然保湿因子:NMF>

潤いの残りの20%程度を占めるのは、角質層内にあるNMFと呼ばれる天然保湿因子です。NMFとはNatural Moisturizing Factorの略称で、人間が元々持っている皮膚の保湿成分です。角質細胞内に点在し、水分を角質層に閉じ込める役割を果たしています。NMFの約半分がアミノ酸で構成されています。

- NMFの構成:アミノ酸、乳酸、クエン酸塩、尿素、ミネラル、PCA

- NMFの性質:水分を吸着、抱え込む。(水分保持力はセラミドに劣る)

- NMFの効果:細胞内の水分量が一定に保たれ、NMFが不足すると水分バランスが崩れ肌のターンオーバーに影響を与えます。NMFは加齢・紫外線・睡眠不足・ストレスにより減少します。

顆粒層(かりゅうそう)

角質層の下に位置する顆粒層は、顆粒細胞という扁平な形の細胞で構成されています。2〜3層ほどの重なりがあり、細胞内にケアトヒアリンというガラス質状の顆粒を含んでいるのが特徴となります。紫外線を反射させて深部に入り込むことを防ぐ働きを持ち、NMFや細胞間脂質も作られています。

有棘層(ゆうきょくそう)

基底層の上にある有棘層は、細胞同士が棘で結ばれたように見える有棘細胞で構成されており、5〜10層ほど重なり合う表皮の中で最も分厚い層です。有棘細胞の間をリンパ液が流れることで表皮全体に栄養を運んだり、角質層や顆粒層を構成するたんぱく質を合成します。

免疫に関与した抗原提示細胞(ランゲルハンス細胞)があるのもこの有棘層で、このランゲルハンス細胞はダニや花粉、細菌などの異物の侵入を体内に知らせる働きを持っています。

基底層

有棘層の下に位置する基底層は、基底層細胞と呼ばれる若い角化細胞と、メラノサイトとも呼ばれる色素細胞でほぼ構成されています。ターンオーバーのスタート地点であり、真皮を守るために異物の侵入に対処する層です。皮膚に異物が確認されると、アレルギー反応を起こし異物の侵入阻止を行います。

基底細胞が分裂し、有棘細胞・顆粒細胞と形を変えながら14日かけて角層に到達、その後14日ほど角層で皮膚を保護し、細胞が死ぬとアカとなって剥がれ落ちていきます。これをターンオーバーといいますが、肌の構成成分であるたんぱく質の不足や血行不良は、細胞分裂に影響をもたらし、ターンオーバーのサイクルを乱してしまいます。

<メラニン色素が生成される過程>

メラノサイトは紫外線や摩擦といったダメージを受けると、肌を守るためにメラニンを合成するよう指令を出します。すると酵素チロシナーゼの働きで「チロシン」→「ドーパ」→「ドーパキノン」→「メラニン」という過程でメラニンが生成されます。メラニンの主な働きは紫外線から肌を防御することです。

メラニン色素というと日焼けやシミなどを思い浮かべますが、肌色が濃いほどメラニン色素が多く含まれている事になります。実はメラノサイトの数自体は人種や性別に関わらず同一に分布されており、肌色の違いは、メラノサイト細胞の大きさや作られるメラニン色素の量により決定されます。

表皮基底膜

基底層の最も下にある表皮と真皮の境にある膜は表皮基底膜と呼ばれています。ここでは、情報伝達機能、栄養や老廃物の運搬機能などの調整を行っており、表皮基底膜が衰えるとメラニンが真皮に落ちてしまい、頑固なシミとなります。

また、細菌などの病原体の侵入を防ぐ役割も担っています。